古い車に詳しい人でも「いすゞ117セダン」というと首をかしげるかもしれない。美しい姿、ファンを魅了した絶世の美女117クーペと混同するからだろう。

美しい117クーペが誕生した時の名前は”ギア117スポーツ”だった。デザインが当時飛ぶ鳥落とす勢いのイタリア、カロッツェリア界の巨匠、ギアだったからだ。

が、実際のデザイン担当は、ギア社に籍を置く若き日のジウジアーロ。彼はその後脱サラして自身のスタジオを創立、活躍、日本にも馴染みが深くなるのは後日のこと。

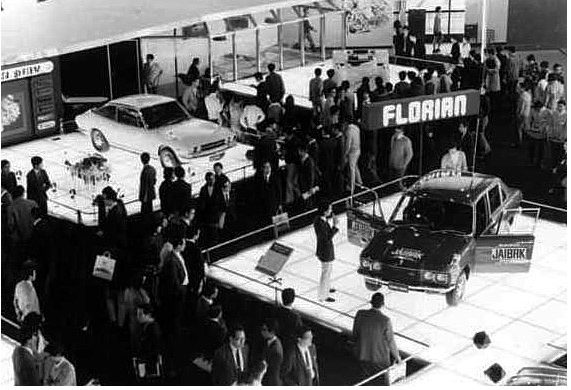

完成した117スポーツは、1966年(昭41)のジュネーブショーがお披露目の初舞台。もちろん、日本の自動車ショーにも登場、注目を浴びた。

117はベレットのシャシーをベースに開発されて、二台の完成車がギア社から届いた。一台が117スポーツ、後のいすゞ117クーペで、もう一台が”117セダンだったのである。

両車は、いすゞから販売されたが、117クーペが絶賛されたのに対して、117セダンの方は人気を得ることが出来なかった。

理由は、ピニンファリナがデザインしたブルーバード二代目410型の不評と共通する、日本人にとっての欠点を持つからである。

それは実用的小型車の中に、如何に大きな居住空間と大きなトランクを生みだすかという、自動車先進国の思想が、自動車後進国、いわば発展途上国の日本では理解されなかったのだ。また日本人の感性からすれば、117セダンを美しいとは思えなかったのである。いや「醜い乗用車」とさえ云う人が居たのを憶えている。

もちろん”ギア117スポーツ”と”ギア117セダン”と名乗っていたのはジュネーブショーの時だけで、日本では”いすゞ117クーペ”になり、セダンには”いすゞフローリアン”の名が与えられた。

フローリアンは、67年に117クーペに先行して、発売を始めた。当時はベレットが全盛時で、上位機種のベレルとの間を埋めるのがフローリアンの守備位置だった。

その頃の小型車市場は、日産ブルーバード410、サニー1000、トヨタパブリカ、初代コロナ、スバル1000、日野コンテッサ、マツダファミリア、三菱コルト800などが活躍していた時代である。

時代的に67年は日本の成長期。カラーTV普及率急伸、自動車生産世界二位で国内の保有高1000万台の大台を超えた時期。ミニスカート流行。カーラジオからは♪ブルーシャトー♪帰ってきたヨッパライ♪小指の想い出♪世界は二人のために♪などが。

フローリアンは、全長4250㎜、全幅1600㎜、全高1445㎜、WB2500㎜。車重950㎏。エンジン;直四OHV、84ps/5200rpm、12.4kg-m/2600rpm。前輪Wウイッシュボーン+コイル/後輪リーフスプリング・リジッドアクスル。

最高速度150キロは当時では一流。ベンチシート+三速コラムシフトが64万円、セパレートシート+四速フロアシフトが66万円。ボルグワーナー社製三速ATベンチシート70万円、セパレートシート72万円。

桜満開の大木は、近頃は入れない藤沢遊行寺の境内で、車はいすゞ得意のディーゼルAT車。パワーステアリング、パワーウインドー、エアコンという豪華版である。

ヨーロッパの合理主義から生まれた使い勝手最高のフローリアンは、姿が受け入れられずに日本のユーザーからは敬遠されたが、地方のハイヤー会社では評判が良かった。

直立した各ピラー、高いルーフ一杯に開くドアは、文金高島田+角隠し姿での乗降が楽だったのだ。(ぶんきんたかしまだ+つのかくし)大きなガラスで中の花嫁が外から見えるのも好評だった。とにかく高いルーフから生まれる居住空間の広さ、使い勝手の良さがプロからは認められたのである。で「花嫁の車」などとも呼ばれて、ハイヤー業界では歓迎されたのである。

この広さと使い勝手の良さ、これぞジウジアーロが意図した仕掛けだったのだが、小さな軽自動車にまで四ドアで黒塗りが常識の当時の日本では嫌われる理由になってしまった。