1960年代半ば、ローマに行った。外国は言葉が通じないから、毎度知り合いを捜すことになる。2008年、ロンドン近郊航空博物館の写真撮影の旅では、三本和彦さんの弟、三本実さんの世話になった。また与謝野晶子の孫娘、与謝野文子さんにはパリで世話になる。

「英語は戦争中敵性用語で禁止だったから」と言い訳をしながら不勉強をつくろってきたツケが、いまだに付いて回っているのだから情けない。が、不得手なものは仕方がない。で、知り合いを訪ねては、他力本願の一人旅を今でも続けている。

ローマでは清水さん。欧州映画の輸入では戦前からの老舗、東和映画のローマ駐在員に世話になる。

昭和20年代、ランチャの輸入エージェントは溜池の国際自動車。大型アメ車一辺倒の日本市場では少数の英車を除いて、小型車はフランス、ドイツ、イタリア、どれもが人目に付かない存在だった。

特にランチャは、中型オーレリア共々日本の路上では見る機会が少ない車だった。記憶が確かなら、SCCJ(日本スポーツカーカークラブ)のメンバー、服部時計店の息子が乗っていたと思う。ランチャはシトロエン同様、車大好き人間好みの車だった。

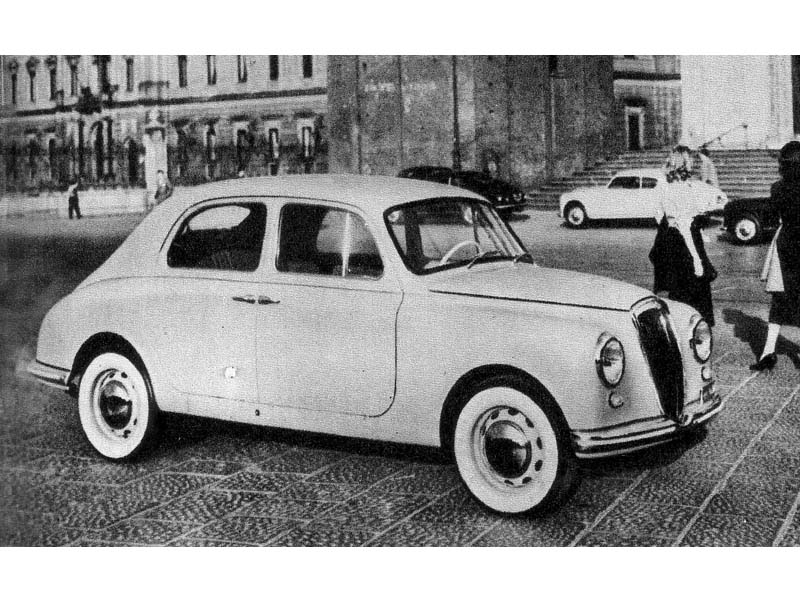

あか抜けないフィアットと異なり、ランチャはピニン・ファリナの手になる姿がとても美しく、雑誌のグラビアに載る姿から憧れの一台だった。

大きな特徴は、初代クラウンと同じように、ドアが観音開きだったが、その中心に柱(Bピラー)がないという構造が有名だった。ということで、四枚のドアを開け放すと、右から左と風が吹き抜け、写真に撮れば向こう側の景色が丸見えだった。

アッピアは全長4240㎜で、ほぼ初代ミラージュと同等寸法。38馬力/4800回転のOHV1090㏄は、コンパクトなV型四気筒が珍しく、軽い815㎏という車体と相まって、走りはスポーティー。車重が軽いのはボディーが鉄でなく、アルミを使っていたから。ランチャは小型のアッピアを含めてステイタスが確立し、大衆車のフィアットとは一線を画していた。

ローマ空港に降り、ホテルに入って清水さんに電話をすると、すぐに訪ねてくれた。四方山話がすすんで、たまたま車の話になり、ランチャは素晴らしい車で魅力を感じると云うと「昨日買ったばかりで今日はまだ整備中なのですが、明日乗ってきます」という。で、翌日、ランチャでホテルに来た。が、一目見て「なんだ!これは?」というほどに使い古されたボロ車だった。

が、日本の輸入車禁止時代を暮らした我々に、中古車に対する偏見や抵抗感はない。というよりは、むしろ当たり前だったし、私は修理業者だから、ボロ車をだましながら乗る技術は身に付いていた。

クラッチが壊れた客のローバーを、箱根から茅場町の工場まで運転するなど朝飯前のことだった(朝飯前のお茶漬けさくさく=落語などで”ごく簡単”を表現する言葉・昔は日常会話で使われた)。「さすが上手いもんだ」と感心されたが、彼の運転ではギクシャクと走るランチャも、私が運転すればスムーズに走るのである。

それでバチカンやコロッセオ、ローマ郊外の景色の良い丘、洒落ではないが車と同じ名前、ローマ時代からの有名な道、アッピア街道にも行ってみた(アッピア街道/Via Appia=ローマから南へ延びる540kmの街道:BC312年、役人アッビウスが整備したのが名前の由来)。

スパルタカスの奴隷反乱は有名な史実だが、それを征伐のローマ軍団もこの街道を進軍した。当時、馬が曳く戦車に乗る将軍が、まさか2000年後に自動車なんてものが、同じ道を走ることなど想像もしなかったことだろう。

明日帰るという日「飛行場まで送っていきます」ということで、もう一度、アッピアの乗り納めができることになった。

相変わらずエンジンが震え、不規則な排気音のまま、私のサムソナイトを積んで空港へ向けて出発した。が、もう少しで市街地から抜けるという辺りで、やおらエンコした。

ギアは入るのだが発進しない。クラッチが壊れたのだ。が、其処が市内だったのが不幸中の幸いで、流しのタクシーを拾って空港にたどり着き、出発に間に合うことが出来た。

暫くしてローマからの連絡では、クラッチが粉々に欠けていたという。それからも故障続出だったようだ。

当時のランチャは、まだフィアットの傘下にはなく、1906年創業の老舗名門独立企業だった。創業者のビンチェンツオ・ランチャはバンダービルトカップなどで活躍した著名レーサーで、イターラの工場を買って出発した会社だった。

ランチャ・アッピアを、長久手のトヨタ博物館で見ることができる。