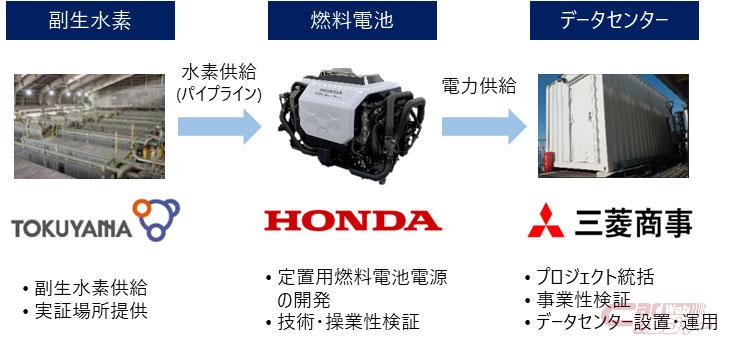

ホンダは8月1日、株式会社トクヤマ、三菱商事株式会社と検討を進めてきた「副生水素と車両からのリユースを想定した定置用燃料電池電源のデータセンター向け実証」を山口県周南市で開始したと発表した。なお同日、実証サイトの開所式を開催した。

同実証は、2023年6月に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「水素社会構築技術開発事業/地域水素利活用技術開発/地域モデル構築技術開発」事業として採択され、3社で実証開始に向け検討、準備を重ねてきたもので、山口県周南市の実証サイトにおいて、トクヤマが⾷塩電解事業で製造する副⽣⽔素を活⽤し、ホンダが燃料電池自動⾞からのリユースを想定して開発する定置用燃料電池電源から、三菱商事が運⽤する分散型データセンターへの電⼒供給を実施。

実証に使用する定置用燃料電池電源は、ホンダの燃料電池自動車「CR-V e:FCEV」にも搭載されている燃料電池を活用。工場や事業所などの大型施設向けに水素由来のクリーンな電力を供給する定置型蓄電システムとなる。

同実証において、⾞載⽤燃料電池の定置用燃料電池電源へのリユースの可能性を探索し、今後普及が⾒込まれる燃料電池の有効活⽤を通じて、定置用燃料電池電源の導⼊や運⽤にかかる経済的負担の軽減、電⼒の脱炭素化に貢献することを⽬指す他、⼤容量のデータ処理を必要とする⽣成AIや⾃動運転などの普及拡⼤により、今後、データセンターの電⼒需要のさらなる増加が⾒込まれている中、分散型データセンターの電源として、低炭素で安定受給できる副⽣⽔素と、リユースを想定した燃料電池を活⽤することで、データセンターのグリーントランスフォーメーションと、⾃治体や地元企業のデジタルトランスフォーメーションへの貢献を⽬指すとしている。

今回の実証では、副生水素を活用した定置用燃料電池電源と、系統からの電力、定置型バッテリー(BESS:Battery Energy Storage System)、再生可能エネルギーといった複数の電力を組み合わせ、より高効率かつ最適な電力構成、運用パターンに基づいた検証を実施。

具体的な定置用燃料電池電源の活用方法として、非常用電源としての活用に加え、系統電力から切り離した常用電源としての活用、電力系統のピークシェービングおよび系統への電力供給といった電力需給調整力としての活用など、具体的な想定活用シーンに基づくさまざまな運用パターンをエネルギーマネジメントシステム(EMS)で切り替えて実証を行うことで、定置用燃料電池電源の運用における実用性、事業性の検証はもちろん、多様な活用可能性を探索する。

<実証概要>

◆実証名称:副⽣⽔素と⾞両からのリユースを想定した定置⽤燃料電池電源のデータセンター向け実証

◆実証内容:

- 燃料電池の特性を活かしたデータセンター向け非常用電源・系統電力から切り離した常用電源・ピークシェービング用途での活用可能性、および需給調整市場向けの活用可能性の検証

- 燃料電池と水素供給を組み合わせたビジネスモデルの経済性・事業性の検証

◆実証期間:2025年8月~2026年3月(予定)

◆実証イメージ: