東麻布の私の家から歩いて1分の所の地下に、ワカヌイという店がある。ニュージーランド産のビーフとラムが安くタップリと評判だ。前はサルバトーレと呼ぶ、知られたイタメシ屋だった。

店はビルの地下だが、ビルになる前は、戦前から二階建ての大きな屋敷があって、昭和30年代までジャガーMK-Ⅴが毎晩駐まっていた。そのころは路上駐車OKだから、ウチもそうだった。

持ち主の鈴木さんは、横浜ゴムに関係がある人と誰かに聞いた。

私は昭和34年ころから茅場町で、給油&修理のカブトオートセンターをやっていたが、ある日やってきたのが、その車で驚いた。

「難しい車もこちらならと聞いたもので」…「ところでウチはお宅から1分の所の青木です」…ということで急に打ちとけて、ちょいちょい来るようになった。それまでの工場は、珍しいSUキャブとツインカムに手こずっていたようだった。

さて戦前の{SSカー会社}が{ジャガーカー会社}に改名したのは終戦の45年で、生産再開が46年。もちろん戦前の38年型での再開だが、エンブレムが違うことで戦前、戦後を区別することができる、戦後型から{JAGUAR}を冠しているからである。

搭載エンジンは三種類。3.5ℓ、2.5ℓ、1.5ℓ。1.5ℓは戦前から付き合いのあるスタンダード社製だったが、48年のフルモデルチェンジで、長年の付き合いも解消する。

戦後開発の新モデルがMK-Ⅴということから、外国の文献も含めて戦後再開型をMK-Ⅳと表記されることがあるが、これは誤りで、単にジャガー・サルーンと呼ぶのが正しいそうだ。

さて、48年9月のロンドンショーで注目を浴びたのがジャガーのブース。新型MK-ⅤとロードスターXK-120。そのXK-120に搭載されて、話題を呼んだのが直六3.5ℓツインカムだった。

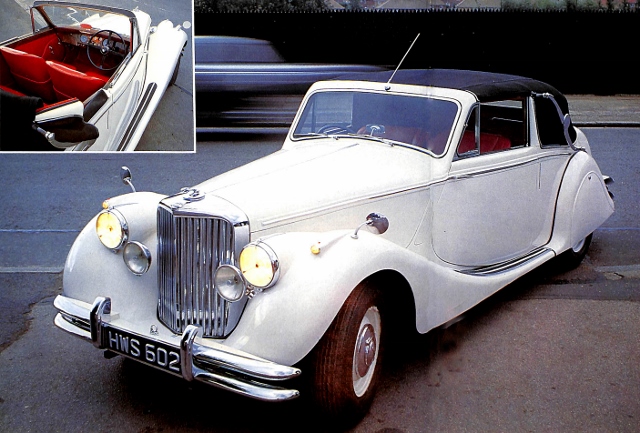

残念ながらMK-Ⅴのほうは、直六ではあるがOHVのままで、2664cc102馬力と3485cc125馬力で、3.5ℓの性能は、最高速度150㎞、0-60マイル/14秒、当時としては一流だった。

イギリスは戦勝国だが、疲弊した経済復興の柱の一つが輸出/ドル稼ぎだった。当然XK-120も、MK-Ⅴも大半が海を渡った。

ちなみにMK-Ⅴの生産量は1万1500台で、アメリカの輸入記録に、1万493台とある。その内訳は、2.5ℓサルーン1661台、ドロップヘッド29台。3.5?サルーン7831台、ドロップヘッド972台と記録されている。

ちなみに鈴木家のMK-Ⅴはドロップヘッド型だが、進駐軍将校か高級シビリアンの所有車を、入手したものだろう。敗戦国日本はドル不足で、外車の輸入ができなかったからである。

当時は、この手法が常識で、吉田茂首相は、英国で登録後に持ち込んでいる。特権階級?ならではということである。

写真のMK-Ⅴは、白色が戦後型ドロップヘッドで、ドイツで撮った銀色は戦前型。その区別はヘッドランプ。戦後型はボディーと一体で、戦前型は外付けということで判別できる。

MK-Ⅴ誕生の48年頃、敗戦日本は暗かった。その反動なのだろう、明るい唄が好まれた。5月1日横浜国際劇場でデビューした歌手が美空和江{後の美空ひばり}で、憂鬱な世相とは裏腹な、めっぽう明るい{セコハン娘}は、人気歌手笠置しず子の持ち歌だから{まねっこ子むすめ}などと呼ぶ人もいた。