ダイハツのルーツをたどると、創業時は「発動機製造株式会社」。資本金20万円、07年=明治40年創業。要するに日本の工業黎明期に、国産エンジンを造ろう、が目的の会社である。

昭和に入り、ディーゼルメーカーとして存在を誇示したが、昭和5年に三輪貨物自動車用500㏄エンジンの開発に成功。当時国産三輪車メーカーは、輸入エンジンに頼っていた。

が「日本製エンジン?」と何処も信用せず買ってくれない。それじゃ、と車体も開発したのが自動車メーカーの始まり。昭和12年には小型四輪貨物自動車も開発するが、三輪車メーカーとして成長を続けるのである。

WWIIが始まれば戦時体制で、商工省の指導で三輪貨物業界は、東洋工業(マツダ)、日本内燃機とダイハツ、三社に集約されたが、資材不足で各社生産量は年々ジリ貧状態となる。

やがて敗戦。戦争終了後の復興で重要な流通で、一躍花形的存在となるのが三輪貨物自動車。オート三輪と呼ばれ、また”バタバタ”などの愛称も生まれ、好調の波に乗る。

終戦から6年目の51年には、三輪技術を生かしてユニークな三輪乗用車”ビー”を発売する。空冷水平対向二気筒804㏄18馬力はスタイルも良く期待されたが、何の理由か一年ほどで撤退。

さて屋台骨のオート三輪は、54年頃の需要が市場のピークで、四輪トラックにシェアを奪われ、やがて逆転、敗退の道をたどる。が、ダイハツは三輪をあきらめず、軽三輪貨物を開発する。

軽三輪貨物には先輩が既に居るが、57年登場のダイハツ・ミゼットは、無駄を省いた低価格で一躍人気者。業界トップに躍り出る。ミゼットは東南アジアにも輸出されて三輪タクシーの元祖となる。

こうしてダイハツは、着々と自動車メーカーへの基礎を固め、先ず四輪貨物のベスタやハイライン、軽四輪貨物のハイゼットと、四輪業界への足場を固めていった。

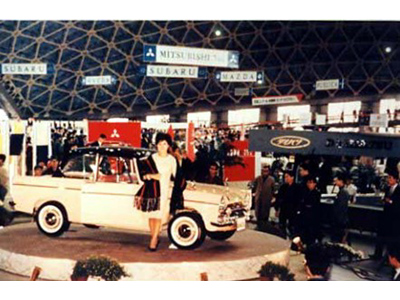

ダイハツは、61年の自動車ショーに700㏄30馬力のプロトタイプ乗用車を出展した。翌62年の第九回自動車ショーでは800㏄のライトバンに進化。43年5月、コンパーノバンの名で発売。

が、当時の日産とトヨタなど先輩達にがっちりと押さえられた乗用車市場参入にはそれなりの覚悟必要。で、ダイハツが打った手は、当時世界最高と評されたイタリーカロッツェリアとの契約。白羽の矢を立てたのは、その頃一流と評判のビニヤーレだった。

早速送ったコンパーノバンをベースにダイハツスポーツ完成。トリノ自動車ショーに出品されて手応えを掴む。こうして石橋を叩いたダイハツは、機は熟せりと63年、コンパーノバンを発表。

さすがにビニヤーレ、ショーに登場した美し姿のコンパーノバンは、来場者の目を引きつけた。それをベースに完成した乗用車が、64年登場のコンパーノベルリーナ800・2ドアである。

当時、800㏄というのは、軽自動車と1200㏄大衆車との狭間で、コンパーノは800~1000㏄という新しい大衆車市場を創設したことになる。

実はこのコンパーノベルリーナ800はビニヤーレではない。ビニヤーレのバンをベースにダイハツで開発したのだが、後半部とはいえ、ビニヤーレの印象をそのままに、よくぞまとめたものだ。

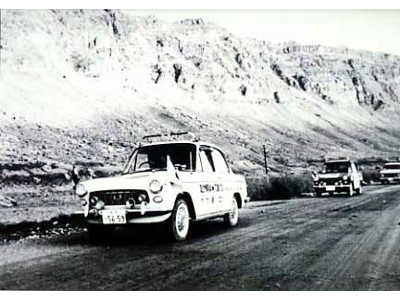

ベルリーナ800は、65年自動車先進国イギリスへ日本初の輸出実績を残す。64年の東京オリンピックでは、聖火リレーのギリシャから東京までの1万8000㎞を走破して実力を誇示。(6月12日出発→砂漠や泥濘と走り続けて9月22日無事東京にゴール)

当時の常識的FR=後輪を駆動するエンジンは直四OHVで790㏄、41馬力/5000回転、6.5kg-m/3600回転。4MTは斬新なコラムシフトでオールシンクロメッシュに感心したのを憶えている。

後輪懸架はリーフリジッドアクスルだったが、前輪はダブルウイッシュボーン(トーションバースプリング)で乗り心地も操安性も高い水準に達していた。

スタンダードモデルを49万円で売り出すと好評で、ルーフを幌にしたオープンモデルのスパイダーも追加登場、やがて1000㏄フォードアも登場ということで、ダイハツは今日の乗用車メーカーとしての基礎作りに成功したのである。